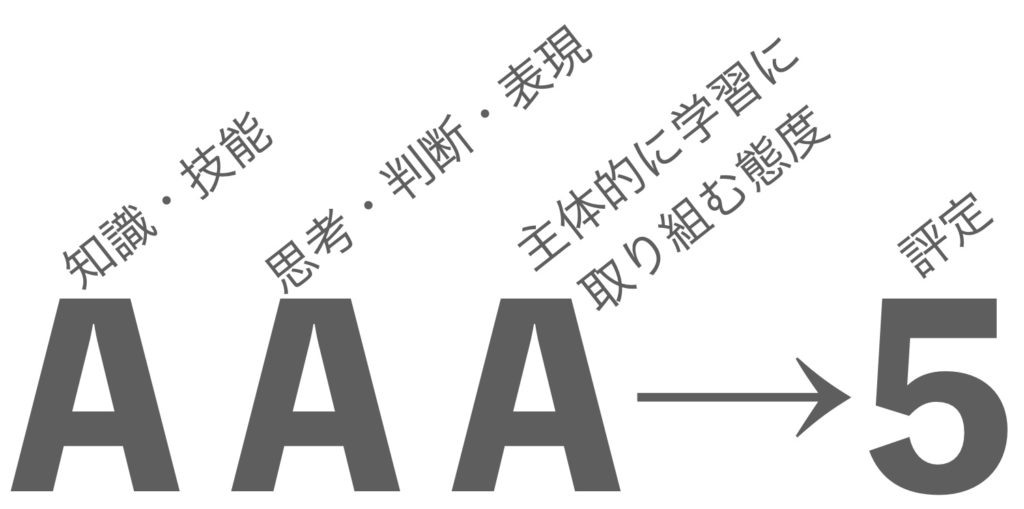

新学習指導要領では、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点の評価を総括して、評定を算出することになりました。

この記事では、次の項目について、解説していきます。

- 評価観点・指導要録の書き方

- 各学期の成績算出の方法

- 学年末の評定算出の方法

成績が決まったら、通知表を発送しますよね。通知表に所見を書く場合は、「楽らく所見くん」の活用がおすすめです。生徒の特徴を入力するだけで、最新AIが代わりに所見を作成してくれます。学級通信の作成にも対応しており便利ですよ。

新学習指導要領における評価

評価の観点

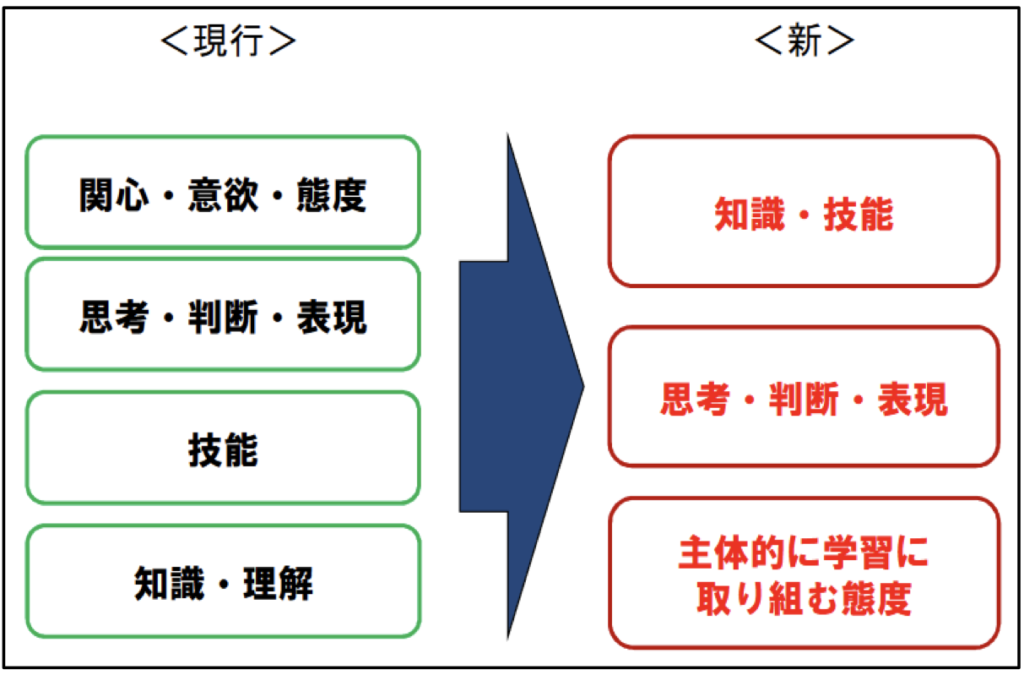

新学習指導要領における評価の観点は、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つです。

従来の「知識・理解」「技能」が「知識・技能」に集約され、「思考・判断・表現」は据え置きです。

「関心・意欲・態度」は「主体的に学習に取り組む態度」に変更されています。「主体的に学習に取り組む態度」は、別記事で解説しています。

指導要録

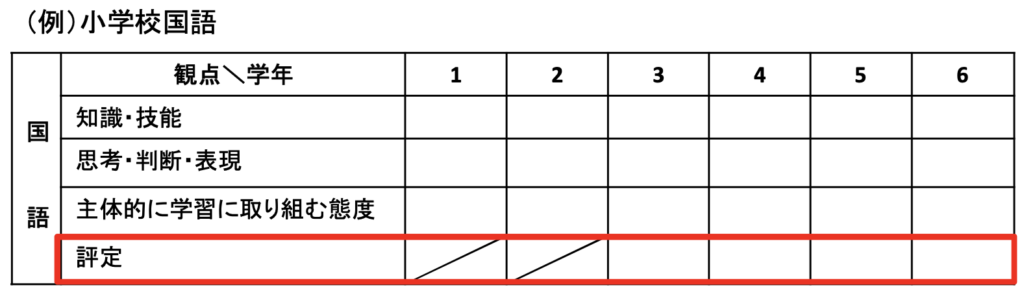

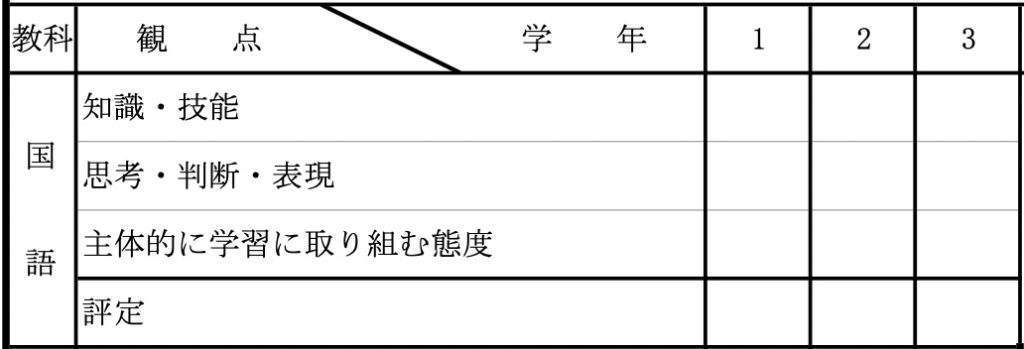

新学習指導要領における指導要録では、3観点の成績をABCの3段階で記載します。

評定は、観点別の評価を総括し、小学校では3段階、中高では5段階で記載します。

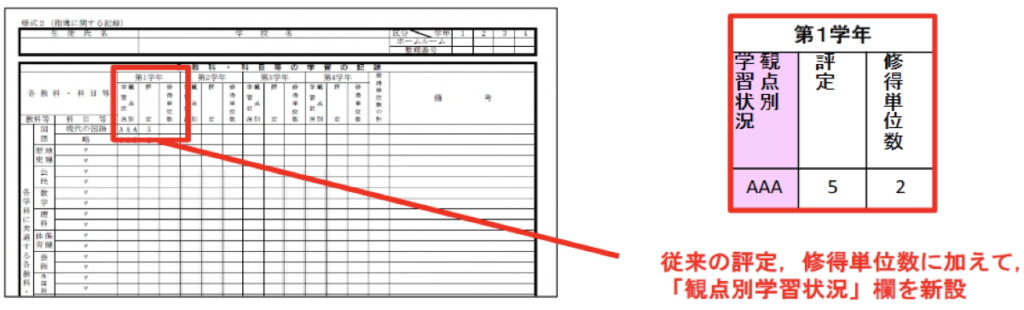

指導要録の様式も、観点別評価と評定が併記されるように、変更されています。

小学校児童指導要録 様式2(指導に関する記録)

中学校生徒指導要録 様式2(指導に関する記録)

高等学校(全日制の課程・定時制の課程)生徒指導要録 様式2(指導に関する記録)

それでは、次に、各観点の成績を評定として総括する方法について、みていきます。

観点別評価から各学期の評定を算出する

指導要領に記載するのは、年間を通した最終的な成績になりますが、学期末や中間で(仮)評定を算出する場合も多いと思います。

観点別評価から評定を算出する方法は、次の2通りがあります。

● 点数化方式

ABC方式で学期の評定を算出する方法

ABC方式は、観点別評価におけるABCの数に応じて、評定を決定する方法です。

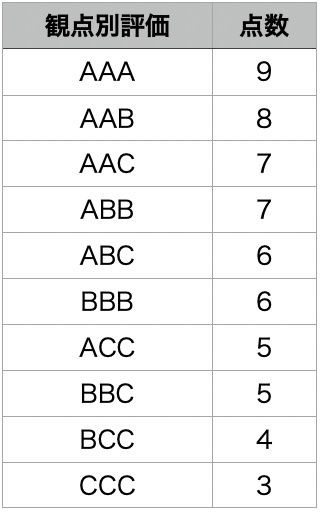

観点別評価の組み合わせは、全部で10通りです。A=3, B=2, C=1 というように点数化して並べると、次のようになります。

点数に応じて、評定を決めていきます。

【評定算出の例(中学校・高校)】

9点 = 5

8~7点 = 4

6~5点 = 3

4点 = 2

3点 = 1

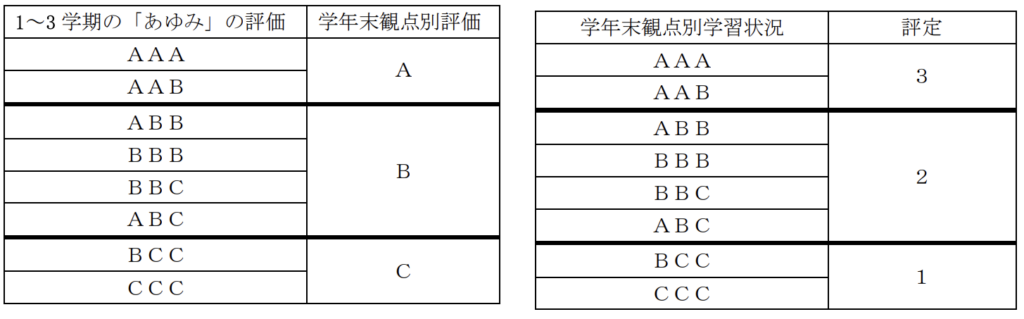

【小学校の評定算出】

小学校では、評定を算出するのは学年末のみです。各学期の観点別評価から学年末の観点別評価を求め、その上で評定を決定します。

点数化方式で学期の評定を算出する方法

点数化方式は、観点別評価を点数化して、評定を求める方式です。この場合、観点ごとの重み付けも可能です。

重み付けが可能になるので、指導と評価の一体化がしやすくなります。指導と評価の一体化については、別の記事で解説しています。

観点ごとの重み付けが可能となることで、たとえば、授業中に思考・判断・表現を重点的に指導した場合、評価のウェイトを大きくするといった対応ができます。

観点別評価および評定算出の方法は、以下の通りです。

観点ごとの重み付けを決める

- 知識・技能 30点

- 思考・判断・表現 40点

- 主体的に学習に取り組む態度 30点

観点ごとに、点数をもとにABCを算出する

【例: 知識・技能】

20点以上でA

10点以上でB

10点未満はC

各観点の点数を合計し、評定を算出する

【例】

[知識・技能] 23/30点=A

[思考・判断]30/40点=A

[態度]15/30点=B

総点68 = 評定3

学年末評定を算出する

学期末や中間の成績から、指導要領にも記載する学年末の評定を算出する方法をみていきます。

ABC方式で評定を算出する方法

①各学期の観点別評価を、A=3, B=2, C=1 というように点数化していき、学年末の観点別評価を算出します。

②学年末の観点別評価から、評定を算出します。

点数化方式で評定を算出する方法

①各学期の観点別評価の点数から、学年末の観点別評価を算出します。

②学年末の観点別評価の点数を足し合わせ、素点とし、評定を算出します。

ABC方式と点数化方式では、観点別評価が同じでも、評定が異なることも。事前の説明が◎

観点別評価が学べる書籍

新学習指導要領における評価について、学びを深めたい方には、文部科学省初等中等教育局視学官も務められた田村学氏の書籍がオススメです。

高校は、『高等学校 教科と探究の新しい学習評価―観点別評価とパフォーマンス評価実践事例集』も参考になります。

通知表の所見作成は「楽らく所見くん」にお任せ!

成績が決まったら、通知表を発送しますよね。通知表に所見を書く場合は、「楽らく所見くん」の活用がおすすめです。生徒の特徴を入力するだけで、最新AIが代わりに所見を作成してくれます。学級通信の作成にも対応しており便利です!