英検1級、英国修士(TESOL/英語教授法)、英語教師のASAKOROKOです。10年以上指導しています。

英語の授業って難しいですよね。どうしたら上手に教えられるようになるのか気になります。

私自身も教員になったばかりの頃は授業が下手で、20校以上も授業見学に行かせてもらいました(当時の管理職には感謝です)

授業が上手い先生には共通点があります。コツさえ押さえれば誰でも上手に授業が出来るようになります。

本記事では、授業が上手い先生の特徴と授業づくりのポイントを解説していきます。

授業づくりはUdemyの講座でも詳しく解説しています。授業の組み立て方やスピーキング指導、生成AIを利用した時短術も解説しています。

教え方が上手い先生の特徴

1. 指示や説明がわかりやすい

1-1. 可能な限り単純化する

教師の指示や説明は可能な限り単純化します。例えば、文法を説明する際は、「形」と「意味」に絞って短く解説します。以下は現在完了を解説した例です。

【現在完了形の例】

現在完了の形は「have/has+過去分詞」です。過去分詞はほとんどの場合で過去形と同じです。違うものは学習します。意味は「完了」〜してしまった、「継続」〜してきた、「経験」〜したことがあるの3つです。文脈で判断します。

*ほんどの場合で過去分詞は過去形と同じというのは納得できないかもしれませんが、不規則動詞は動詞全体の約3%にすぎません。

1-2. 生徒の言葉で説明する

専門用語は極力排除します。生徒が知らない、理解できない用語は使わないようにします。

例えば、to不定詞の導入では「名詞的用法」「形容詞的用法」「副詞的用法」とするのではなく、「〜すること」「〜するための」「〜するために」というように、生徒にとってのわかりやすさを優先します。

1-3. 具体例を必ず提示する

具体例は必ず必要です。解説だけではわかりづらいことも多いです。仮定法の例を見てみましょう。

【仮定形の例】

仮定法は、現在の事実に反したり、現実には起こっていない願望や気持ちを表すのに使います。例文です。

If I were rich, I would buy a private jet.

もしお金持ちなら、プライベートジェットを買うのに。

If I were a teacher, I wouldn’t give any homework.

もし私が先生なら、宿題は一切出さないのに。

実際にはお金持ちでもないし、先生でもないので仮定法を使います。

関連記事:仮定法のわかりやすい教え方

解説に加えて具体的な例文があることで理解しやすくなりました。特にオールイングリッシュで指導する場合は、最低でも例文を3つは用意しておきましょう。

2. 生徒のペースで進めている

2-1. 生徒の取り組みを観察する

生徒のペースで進めるには、生徒の取り組みを把握する必要があります。基本は観察です。

観察で不足する情報は発問で補います。オールイングリッシュで指導する場合は特に重要です。

Are you Okay? Do you understand? といった聞き方は意味をなしません。わかっていなくても、わからないという生徒は皆無です。

What does it mean? What do you do next? など具体的に尋ねるようにします。

2-2. 全体と個別の支援を使い分ける

全体指導について来られない生徒がクラスにいる場合、個別指導で対応することになります。

個別指導で対応できる人数には限りがあります。あまり数が増えすぎないように全体指導のレベルを調整することが重要です。

その上で、クラスの中で誰が個別指導を必要としているのか、どのような支援を行うのか想定しておくことで、素早く指導に入れます。

2-3. 上位層にも配慮する

教え方が上手い先生は、クラスの中の上位層にも配慮しています。上位層は中下位層に比べて短時間で、教師からの少ない支援でタスクをこなします。

他の生徒のサポートに回らせたり、グループワークをリードさせたり、生徒の習熟度を把握した上で活動を構成すると、上位層の学びになるだけでなくスムーズな授業展開にも繋がります。

3. ダイナミックな授業を心がけている

3-1. 一定時間で活動を切り替える

同系統の活動が長時間続くと生徒は飽きてしまったり、疲れてだらけてしまいます。そこで、1時間の中で、複数の系統の活動を組み合わせていきます。

例えば、生徒が積極的にペアワークなどで発話する時間、静かに集中して取り組む場面を織り交ぜるだけでも生徒の集中力が持続するようになります。

3-2. 生徒が話す時間を確保する

外国語教授法では、一般的に教師の発話を3割、生徒の発話を7割にするのが理想とされています。

授業が上手い先生の授業は(受験対策の講習などを除いて)、生徒が発話する時間が必ず確保されています。

授業のダイナミクスが増すだけでなく、何度も英語を口にしているうちに流暢に話せるようになってくるのでメリットは大きいです。

3-3. 思考パターンを変化させる

暗記ばかり、知識の確認ばかりの授業というのは面白みに欠けます。

授業が上手な先生は、ブルームの分類学(記憶、理解、応用、分析、評価、創造)を参考にしていることも多いです。

1時間の中で、低次の思考(LOTS:応用・理解・記憶)と高次の思考(HOTS:分析・評価・創造)を組み合わせることで、知的好奇心を満たしつつ飽きのこない授業展開が可能になります。

外国語教授法のうち、この分野に特に強いのはCLIL(内容言語統合学習)です。教科内容と言語を同時に指導する方法です。

関連記事:CLILとは? 実践例&指導案, メリットや効果, 批判をわかりやすく解説

4. スキャフォールディングの技術が高い

4-1. 生徒のつまずくポイントを理解する

生徒のつまずくポイントを想定しておくと、対応もしやすくなります。指導経験の多い先生は過去の経験から無意識に行なっています。対応方法も、過去の経験からすぐに導き出すことができます。

授業の上手な先生は、指導の経験が少なかったり、これまでとは違う内容を指導するときは、少し時間をかけて生徒の反応を予測しています。

4-2. 出来ない生徒への手立てを用意する

指導が上手な先生は、ヒントの出し方も上手です。最も簡単ですぐに実践できる方法は、参照すべきページや箇所を伝えることです。

4-3. 前の活動が次の活動のステップになるようにする

授業中の活動は無作為に並べられているわけでもなければ、単に教科書の流れに従っているわけでもありません。

指導が上手な先生の授業を観察すると、1つ前の活動が次の活動へのスキャフォールディング(足場)になっています。

例えば、最終的にあるテーマについてライティングさせるとします。英語以前に書く内容が思いつかないという生徒がいることは予測できます。

そこで、ライティングの前に、テーマについてペアで話し合ったり、クラスで共有する活動を取り入れることが考えられます。

そのためには、前もってペアでの話し合いに必要な技術(スキル)を指導したり、練習させておく必要があります。

1つの単元で完結させるのは難しく、単元間の繋がりを考え、年間を通して取り組む可能性もあります。

関連記事:【中学高校】英語授業の進め方, リーディングの流れと本文の内容理解のやり方を解説

5. 教材作成に余念がない

5-1. 教科書と指導目標のミスマッチに気づき、修正する

教科書は一般的な生徒や学校を想定して作成されています。そのため、教科書の指導目標が必ずしも自校における指導目標と一致するとは限りません。

授業を計画する段階から、教科書と自校の指導目標のズレに気づき、必要な活動を追加したり削除するなど、修正していく必要があります。

5-2. 教科書と生徒のミスマッチに気づき、修正する

教科書とのミスマッチは指導目標に限りません。生徒と教科書のミスマッチも考えられます。

教科書の活動が生徒にとって難しすぎたり、簡単すぎる、量が不足している場合も多いです。生徒が目標を達成できるように活動を追加・修正していきましょう。

教科書のトピックが生徒にとって興味・関心の薄いものであれば、学習意欲を高める工夫も必要です。

教師が「面白くない」と言ってしまうと生徒もそう思ってしまうので、口が裂けても言わず、教師自身がトピックについて興味を持てるよう努力する必要がある時もあります。

関連記事:【中学・高校】英語の教材研究・教科書分析の方法とコツ、進め方をアカデミックに解説!

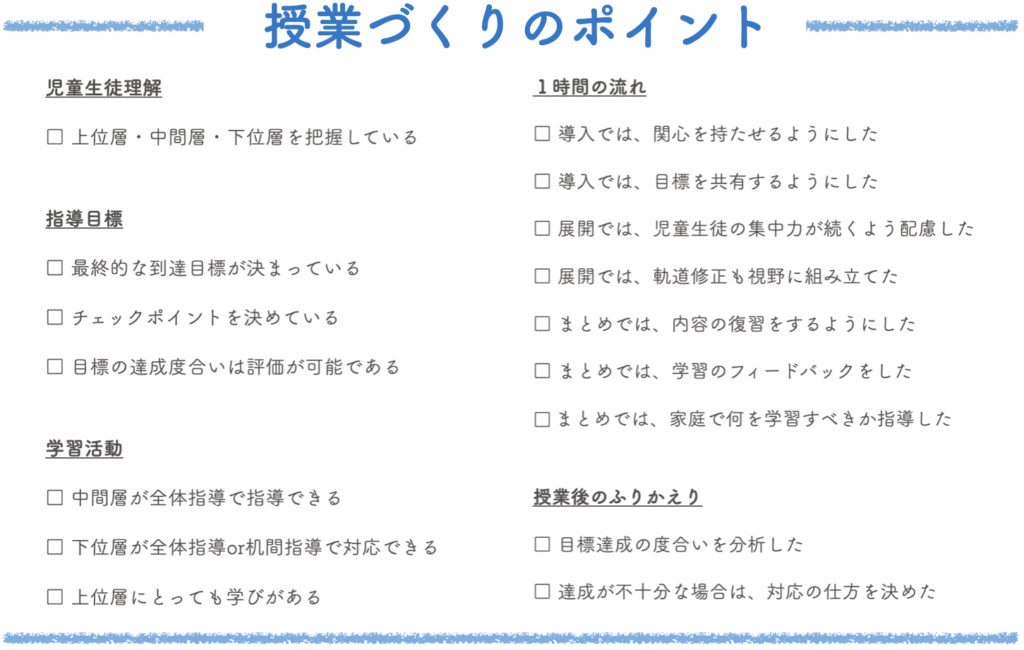

授業づくりのポイント3つ

ここからは、良い授業をするには、どのような点に注意して授業準備を進めていけばいいのか解説していきます。

1. 生徒を把握する

良い授業をする上で欠かせないのが、生徒理解です。最低でも、上位層・中間層・下位層を把握しておく必要があります。

上位層・中間層・下位層を簡単に把握する方法

上位層は目立つのですぐに把握できます。中間層は、そのまま把握しようとすると人数が多く難しいです。そこで、下位層の把握に力を入れましょう。

下位層は自力で集団指導について来られない生徒です。人数が少ないはずなので把握しやすいです。中間層は、全体から上位層と下位層を引いた集団と考えましょう。

下位層は個別指導できる人数にとどめる

下位層の人数は、個別指導(机間指導)で対応できる数にとどめます。多くても5〜7名程度が現実的です。机間指導で対応できる人数より下位層が多い場合は、中間層のレベルを下げる(全体指導のレベルを下げる)ようにします。

2. 指導目標とチェックポイントを決める

授業中は登山に例えられることがあります。目標は1つですが、そこに至る過程は無数にあります。

登山計画を立てる際は、いつ頃までにどこに到達しているべきなのか、それが難しい場合はどうするのか事前に決めておきます。授業も同じです。チェックポイントが必要です。

チェックポイントを決める際の注意点2つ

チェックポイントを決める際の注意点は以下の2つです。

- 本時の授業で何が出来るようになればいいのか明確にする

- 本時の目標をクリアしていくことで、単元目標が達成できるよう計画する

これらは評価可能でなければなりません。必ずしも成績に反映させるようなテストでなくて構いませんが、生徒の学習を看取り、次の授業の軌道修正に繋げることが大切です。

3. 学習活動を組み立てるコツ

上位層・中間層・下位層、全員が理解できる授業を目指す

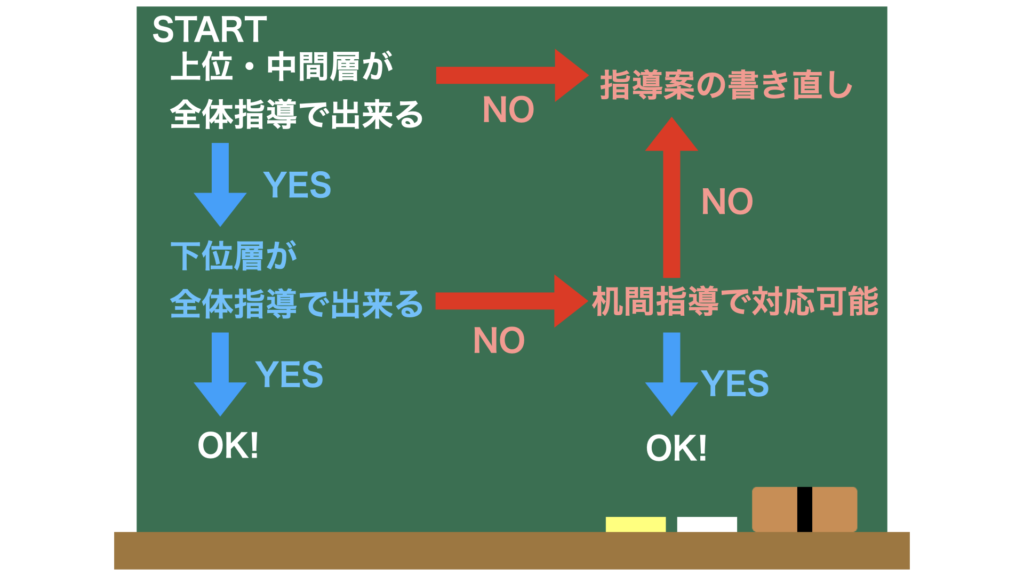

学習活動は、上位層・中間層が全体指導について来られ、下位層は個別指導(机間指導)で対応できるようにします。

活動を考えている段階で、中間層であっても全体指導があふれてしまったり、下位層への個別指導が難しい場合は計画を考え直す必要があります。

教科書の問題点とスキャフォールディングを考える

教科書をそのまま教えようとすると問題になることも多いです。必要に応じて指導する順番を変えたり、活動を追加したり、スキャフォールディングできるよう考慮していきましょう。

生徒を飽きさせないよう工夫する

同じような活動が1時間ずっと続くと生徒も飽きてしまいます。集中する時間(リーディングやリスニング)と活動する時間(スピーキングなど)を組み合わせていきましょう。

リーディング活動の合間にペアでのスピーキングを取り入れたりするだけも、生徒の様子が変わります。なにか上手く行かないと感じる時は、生徒の視点に立って活動を考えてみると謎が解けることも多いです。

それでも上手くいかない時は Udemy の授業講座 で解決!

英語の授業は奥が深いです。学術的も他教科とは異なり、TESOL という1つの分野になっています。

Udemy の授業では、英国のレスター大学で修士号を取得した講師から授業づくりのポイントを学べます。皆さんがイギリスの大学院まで行かなくても、必要としている情報を得られるようまとめられています。生成AIを活用して授業の質や準備時間を短縮する方法も解説されているので、受講する価値は高いです。