この記事では、「主体的に学習に取り組む態度」の振り返りシートを紹介していきます。

次のような方に、おすすめです。

振り返りシートの

- 作成方法が知りたい

- 効果が知りたい

- サンプルが見たい

振り返りシート作成方法

振り返りシートの作成では、事前に、次の3点を決めておくとスムーズです。

● 記録・回収の頻度

● 振り返りシートの目的・期待する効果

● 評価(評定)への反映方法

⑴ 記録・回収の頻度を決める

振り返りシート記録・回収頻度は、次のいずれかになることが多いです。

単元ごとに記録・回収

定期考査で記録・回収

個人的には、実務の観点から、次のいずれかがオススメです。

・学期中の1単元で、毎時間&単元の振り返りシート

・年間を通じて、単元の振り返りシート

十分な評価資料を集めつつも、児童生徒にとって負担になりすぎないポイントを、見つけていきましょう。負担が大きくなりすぎると、何も考えずに、機械的に記入するケースが増えてくるので、注意しましょう。

⑵ 振り返りシートの目的・効果を考える

振り返りシートの目的を考えるには、どのような効果があるのか、知っておくことが大切です。

振り返りシートには、主体性を高める効果と学習内容を定着させる、2つの効果があります。

① 主体性を高める

振り返りシートには、主体性を高める効果が、期待できます。

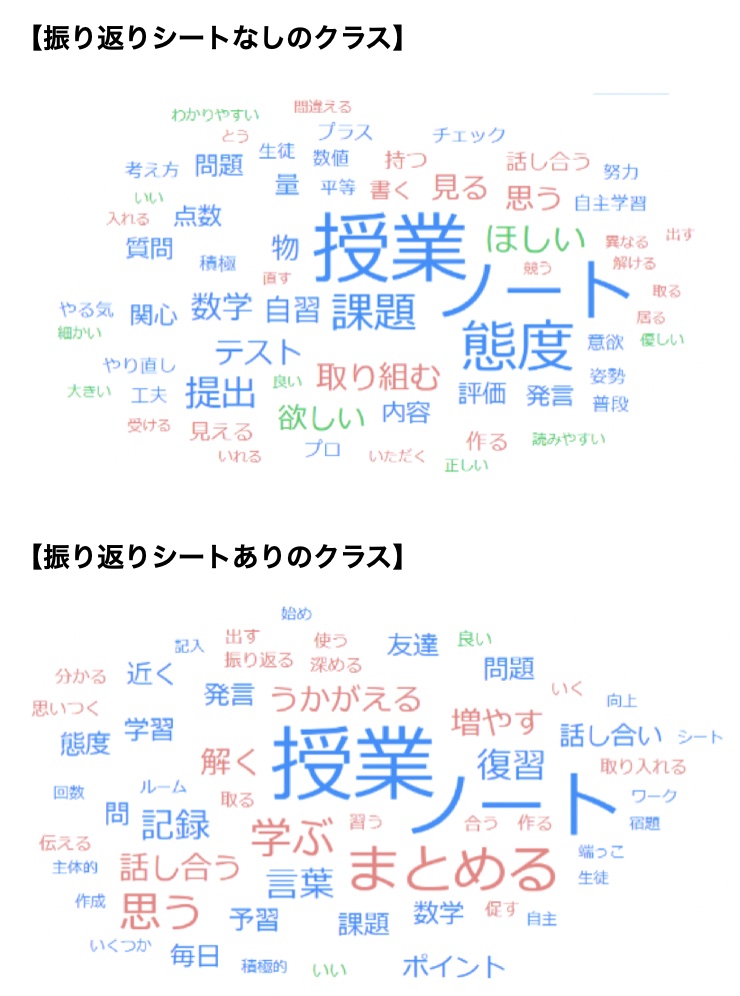

樋口(2019)では、振り返りシートを実施したクラスと、そうでないクラスで、単元末に実施した授業アンケートの自由記述を、テキストマイニングで比較しています。

テキストマイニングでは、文字の大きさが、その単語の出現頻度を表しています。大きい文字ほど、繰り返し用いられていることになります。

振り返りシートなしのクラスでは、「態度」「課題」「提出」など、与えられたものを示す単語(青色)が多いのに対し、振り返りシートを取り入れたクラスでは「まとめる」「記録」「復習」など主体的な活動を示す語(赤)が多く見られるようになっています。

② 学習内容を定着させる

振り返りシートでは、学習内容を定着させる効果も、期待できます。

実際に、振り返りシートを使った生徒からは、次のようなコメントがありました。

● テスト前に苦労しないですんだ

● 行動目標を書くと家に帰ってからできることが多かった

● ポイントやキーワードをまとめられ復習に使える

樋口(2019)

児童生徒にも、振り返りシートの効果を伝えると、主体的に取り組むようになります。

⑶ 評価への反映方法を決める

主体的に学習に取り組む態度は、次の2つの側面から評価することになります。

● 粘り強い取組を行おうとする側面

● 自らの学習を調整しようとする側面

振り返りシートを用いる授業では、児童生徒が、継続的に試行錯誤が必要になる課題を、設定するのがおすすめです。

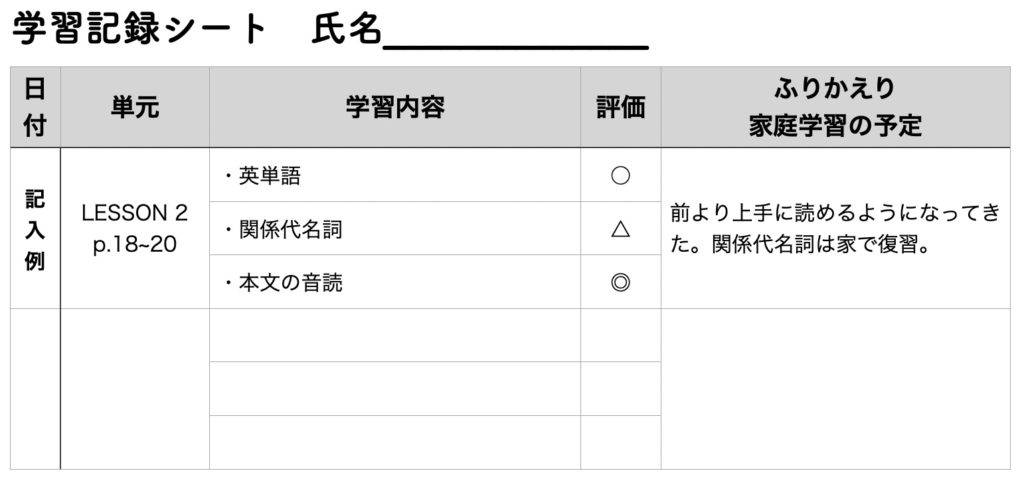

毎時間の振り返りシート

毎時間記録する形式の振り返りシートです。

学習内容を箇条書き形式で書き、自己評価させることで、次時や家庭学習に繋げさせます。

回収は、毎時間集める方法と、単元や学期の終わりに集める方法があります。

最初は毎時間回収して、チェックして、習慣づけるのがオススメです。

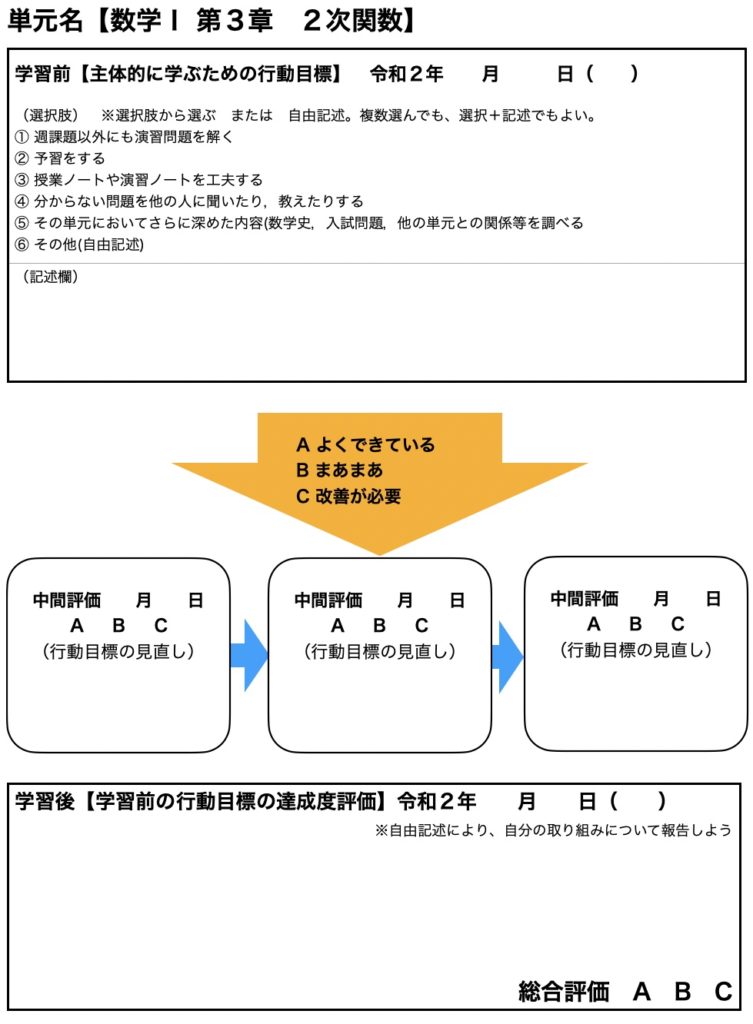

単元ごとの振り返りシート

単元ごとに振り返りシートに記入させる方式です。次の4種類を、紹介していきます。

① 学習目標と評価がセットの形式

② 振り返りのみの形式

③ 調べ学習の形式

④ パフォーマンス・テストの形式

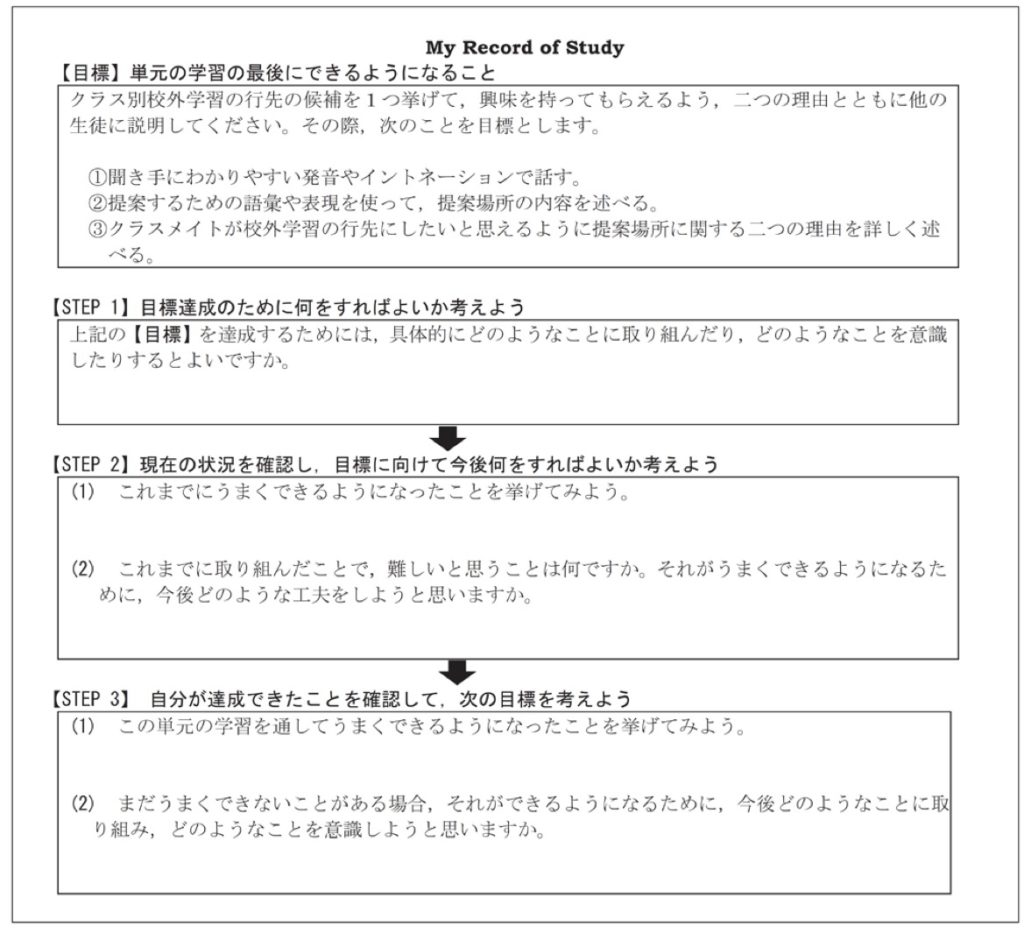

① 学習目標と評価がセットの形式

単元開始直後に、学習目標を設定させ、中間評価を経て、最終評価に至る形式です。

学習目標を児童生徒自身に設定させることで、主体的に学習する意欲を高めていきます。

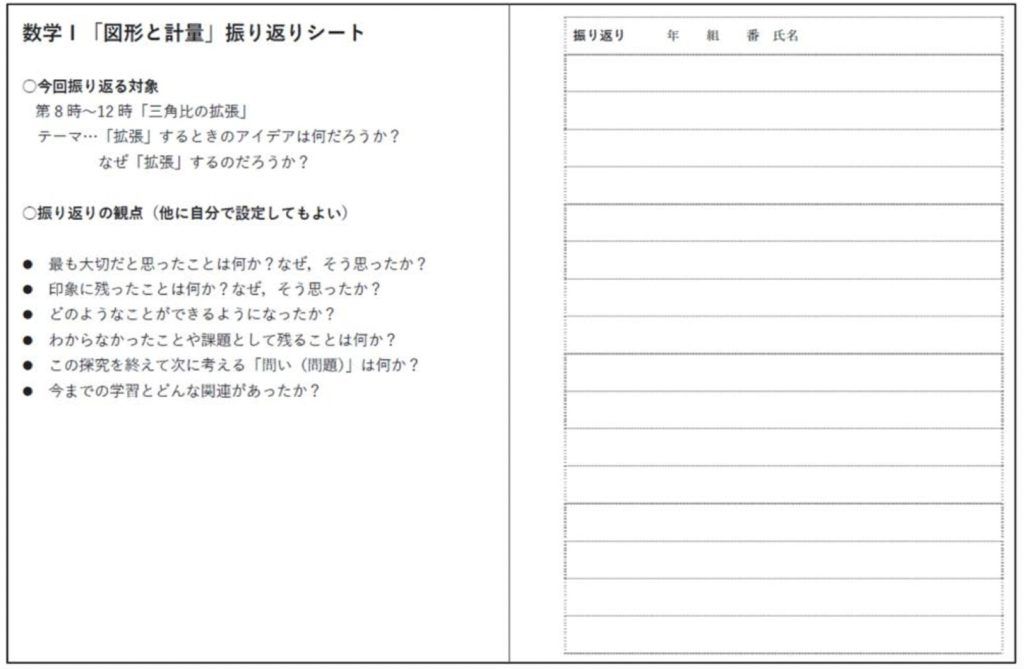

② 振り返りのみの形式

振り返りのみに焦点を当てる場合は、振り返りの観点を記載してあげると、考えやすくなる児童生徒も多いです。

また、単元の振り返りシートは、毎時間の振り返りシートと併用すると、さらに効果を高めることができます。

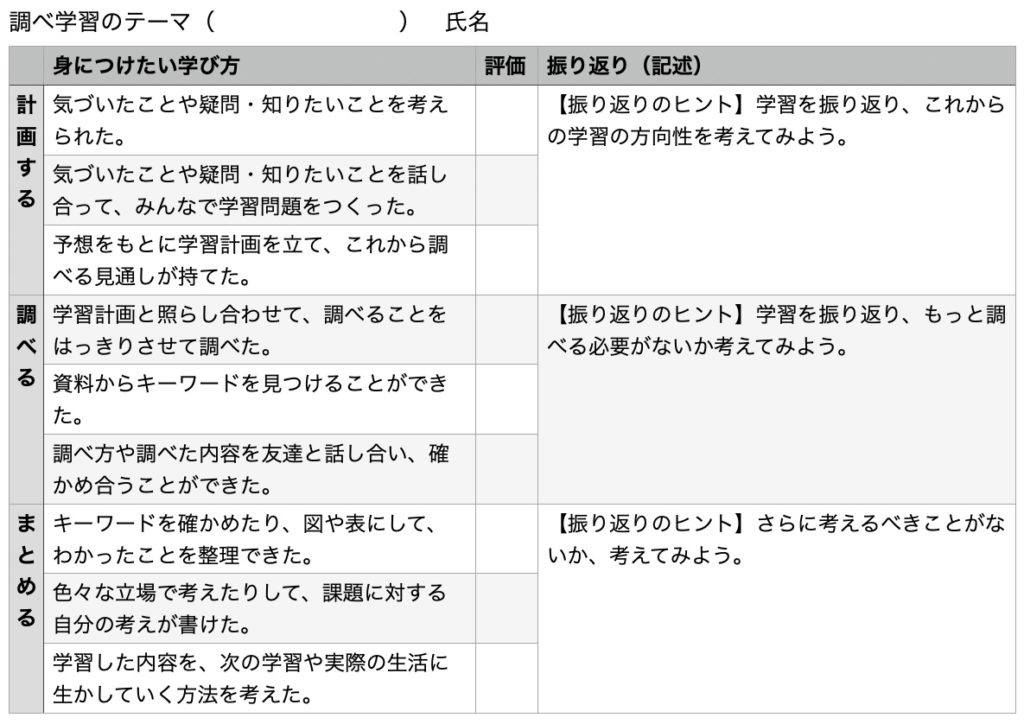

③ 調べ学習の振り返りシート

調べ学習の振り返りシートでは、計画・調査・まとめ(発表)の段階ごとに項目を設け、各段階ごとに評価させるのがオススメです。

各段階の終了時に自己評価を取り入れることで、学習を調整したり、試行錯誤する場面を増やすことに繋がります。

④ パフォーマンス・テストの振り返りシート

パフォーマンス・テストは、目標達成のために必要となる知識・技能がわからない児童生徒もいます。

スモールステップにして、児童生徒が取り組みやすいよう工夫するのがポイントです。

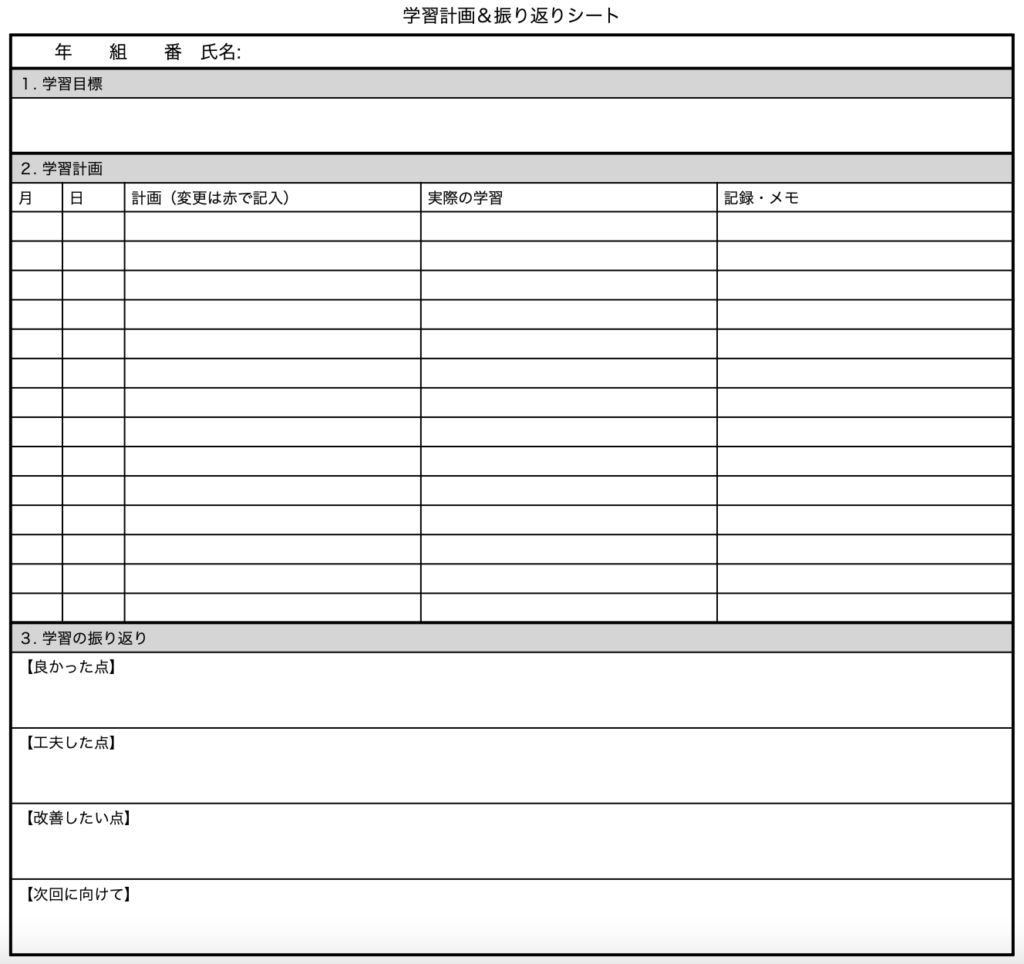

定期考査の振り返りシート

学習目標には、教科ごとの目標点数を記入させる方法と、学習時間を記載させる方法があります。いずれの場合も、達成状況が見やすいように、数値化するのがオススメです。

学習計画は、学習時間、もしくは、学習範囲を記入させます。こちらも、具体的にページを明記させるなど、数値を取り入れていきましょう。

計画の変更は、赤色で記入させるようにすると、学習調整の側面を見とりやすくなります。

今回のシートには設けていませんが、スケジュール欄を設けるのもオススメです。

「主体的に学習に取り組む態度」に関する書籍

主体的に学習に取り組む態度は、わかりづらく、評価も難しいです。新しい取り組みなので、研究も実践例も少なく、資料に乏しいですが、中学校を中心に書籍が出版されてきています。参考までにご紹介します。

中学校国語「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価完全ガイドブック

中学校数学「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価完全ガイドブック

中学校社会「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価完全ガイドブック

中学校理科「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価完全ガイドブック

小学校は、こちらの書籍が参考になります。主体的に学習に取り組む態度のみを取り扱ったものではありませんが、セクションを設けて解説されています。

国語科に特化したものであれば、出版されています。

\主体的に学習に取り組む態度を育てる! 小学校国語科振り返り指導アイデア (国語授業アイデア事典)/

高校は、わりといつものことですが、中学校の資料を参考に進めていきましょう。

学期末業務の効率化なら「楽らく所見くん」もオススメ

通知表や指導要録の所見を自動で作成してくれるAIサービスも登場しています。その名も「楽らく所見くん」です。

生徒の特徴を入力するだけで所見例文を自動作成してくれます。書きづらい生徒やリフレーミングも任せられるので、作業時間を大きく短縮できます。

私も使っていますが、最新版AI搭載だけあって、かなり優秀です。

行動だけでなく、成長もしっかり記載くれるので、とても役立っています。入力された内容から、生徒の成長をAIがイメージして出力してくれます。実際、生徒の意外な成長に気付かされることも多いです。

「楽らく所見くん」については、実際に使った上で、別の記事でレビューしています。