英検1級、英国修士(TESOL/英語教授法)、英語教師のASAKOROKOです。

タスク中心教授法(TBLT: Task-Based Language Teaching)は、コミュニカティブ・アプローチに基づく指導方法として、世界的に注目されている指導方法です。

これまでは研究が主体でしたが、近年はタスク中心教授法に基づく教科書も出版されています。急速に広まりつつあるので、ぜひとも押さえておきたいところです。

この記事では、タスク中心教授法のメリットやデメリット、タスクの例や評価方法などを解説していきます。

タスク中心教授法とは

タスク中心教授法(TBLT: Task Based Language Teaching)は、タスクを実行する過程で言語に関する知識を学習し、技能を向上させる指導方法です。日本語では、タスクベースの指導法と言われることもあります。

タスク中心教授法では、学習者は「英語でおつかいをしてくる」といったタスク与えられ、指示されたものを買って来られれば合格、そうでなければ不合格(追加指導)、といった感じで学習を進めていきます。

タスク中心教授法の位置付け

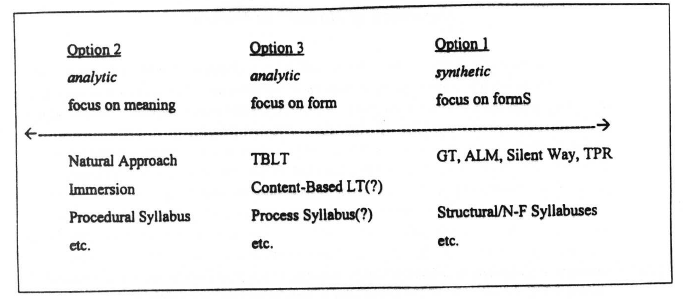

Long(1998)は、主要な教授法を次のようにまとめています。この中で、タスク中心教授法(TBLT)は Focus on Form に属しています。

表の左側:Focus on Meaning

表の左側は、意味を最優先する教授方法(Focus on Meaning)です。ナチュラル・アプローチやイマージョン教育が含まれます。

表の真ん中:Focus on Form

表の真ん中は、意味と形式の両方に着目する教授方法(Focus on Form)です。TBLT(タスク中心教授法)や Content-Based LT(内容重視の教授法)が含まれています。日本では、CLIL(内容言語統合型学習)といった方がわかりやすいかもしません。CLILは、別の記事で詳しく解説しています。

表の右側:Focus on FormS

右側は、意味よりも形式を重視する教授法(Focus on FromS)です。GT(文法訳読法)やALM(オーディオ・リンガル・メソッド)などが含まれています。PPPもFocus on FormS に含まれます(Loewen, 2018)

タスク活動の例

タスク中心教授法において、タスクは現実世界の活動に即していることが条件です(Skehan, 1998; Ellis, 2000)

ゲームやインフォメーション・ギャップ活動、ジグソーリーディングのような、英語の時間にしかやらないような活動はタスクとは呼ばないので注意しましょう。

タスクには、次のようなものがあります。

- 出掛ける場所を決める

- 美味しいお店を紹介する

- 教科書を貸してもらう

- 宿題を見せてもらう

- 飛行機のチケットを予約する

- 入国審査を通過する

- 悩み事を相談する

- 他教科のグループワークを英語で行う

- インタビューして記事を書く

- 履歴書(CV)を書く

ペアワークにする場合は、次のようにシナリオを作成して、ロールプレイにするのがオススメです。

家族の緊急事態です。飛行機に乗って実家に戻り、1 週間は滞在する必要があります。 あなたがいない間、ペットのヘビの世話をしてくれる人が必要です。パートナーに助けを求めてください。

あなたはバスに乗ってダウンタウンのイベントに行きました。そこにいる間に、ポケットの中にあったお金をなくしてしまいました。 あなたの家は遠すぎて歩けません。 パートナーに助けを求めてください。

必要であれば、スキャフォールディング(足場づくり)として、使い勝手のよいフレーズを指導しておきましょう。

スキャフォールディングの例

Making a Request

Would you (please) … ?

Do you think you could … ?

Could you (please) … ?

Will you (please) … ?

Could I … ?

Can you … ?

タスク中心教授法のメリットとデメリット

メリット①

コミュニケーション力が伸びる

タスク中心教授法の最大のメリットは、実践的なコミュニケーション力の育成にあります。コミュニケーションに必要な力は、Canale & Swain. (1980; 1983)によれば、以下の4つです。

- 文法的能力(文法や語彙に関する知識)

- 談話的能力(話の流れを組み立てる力)

- 社会言語的能力(場面に応じて適切な表現をする力)

- 方略的能力(状況に応じて対応する力)

PPP(Presentation-Practice-Production)や日本で流行っている音読を中心とした指導では、1つ目の文法的能力の育成しか行えていません。そのため、コミュニケーション力を養うには十分ではありませんでした。

実際のコミュニケーションを想定した場合、話を組み立てたり、場面や状況に応じて対応する力も必要です。タスク中心教授法では、これらの点についても指導が可能になります。

メリット②

正確さ、流暢さ、複雑さが伸びる

Ellis (2009)では、タスク中心教授法のメリットを、次のように述べています。

- タスク中心教授法 は、教室内で「自然な」学習の機会を提供します。

- 形式よりも意味を強調します。 ただし、学習形式を強調することもできます。

- 学習者に目標言語の豊富なインプットを提供します。

- 正確さを無視することなく、コミュニケーションの流暢さの向上に貢献します。

タスク中心教授法は、正確さを犠牲にして意味を優先する教え方であると思われていますが、必ずしも正しくありません。

多くの研究で、タスク中心教授法は、学習者の文法の正確さを伸ばすのに伝統的な手法と同様に効果的であり、流暢さと複雑さを伸ばすのにはるかに優れていることが示されています(Ellis, et al. 2020)。

学習の質もタスク中心教授法の方が優れているとされます。例えば、Shintani (2015) は、PPPは学習者が特定の名詞や形容詞を習得するのに役立つ一方、語彙の保持と使用の質に関しては タスク中心教授法のレッスンの方がより成功したと述べています。

タスク中心教授法のデメリット

タスク中心教授法を日本で実施する場合、以下の点がデメリットになるとされています(Hashinishi, 2013)

- 規模の大きいクラス

- 文法重視の授業および PPP アプローチの多用

- 学習者のコミュニケーション活動に対する抵抗

- 受験勉強に基づいた授業の多用

- 教育者の TBLT に対する教授知識および自信の欠如

タスク中心教授法を授業に取り入れる場合は、選択科目などで比較的人数が少なく、大学入試などに直結しづらい科目をねらうと実施しやすくなるかもしれません。

まずは、小規模で、やりやすいクラスで取り組んでみて、形になってきたら主要科目でも挑戦する方法がおすすめです。

タスク中心教授法の指導方法

タスク中心教授法による指導の流れは、次の3ステップです。ただし、必ずしも全てを行う必要はありません。最低限必要なのは2番目の During task です。

- Pre-task

- During task

- Post-task

①Pre-task

Pre-taskの段階では、本番と同じタスク、もしくは似たようなタスクに取り組ませます。

学習者はタスクで何をする必要があるのかを理解します。また、求められる結果について先行オーガーナイザーを与え、背景知識を活性化させます(Lee, 2000)

タスクが難しい場合は、事前に準備する時間を与えることも考えられます。

②During task

実際にタスクに取り組ませる段階です。タスクが簡単すぎる場合は、時間制限を設けることも考えられます。

③Post-task

フィードバックを受け、再びタスクに取り組む段階です。再びタスクに取り組むことで、正確さや流暢さ、複雑さが向上します。

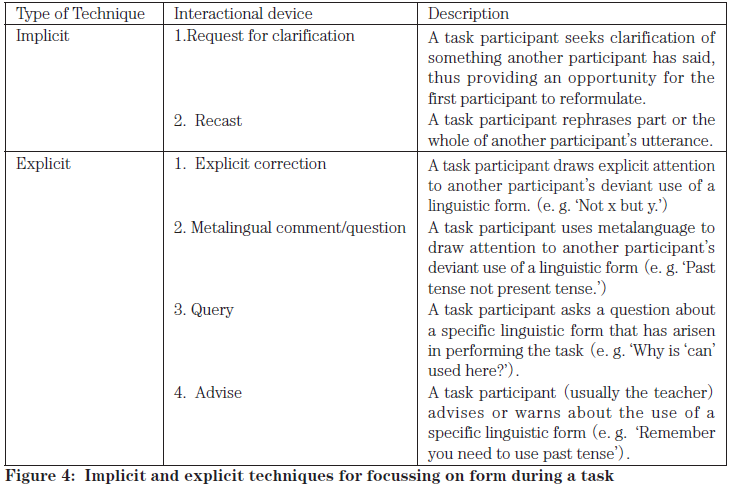

フィードバックの与え方は、暗示的に与える方法と明示的に与える方法があります。気になる方のために Ellis (2003) の表を掲載しておきます。

タスク中心教授法の評価

タスク中心教授法の評価方法であるTBLA (Task Based Language Assessment) も、文法や語彙の観点ではなく、タスクを中心に構成されています。

評価に使うタスクのデザイン

評価に使うタスクの作り方には、2つの方法があります。

1つ目の方法は、構成中心のアプローチです。このアプローチでは、受験者の言語能力全般を測定することになります。熟達度型・Proficiency型のテストです。英検やTOEICなどのタスク版です。

2つ目の方法は、ワークサンプル・アプローチです。このアプローチでは、特定の状況で学習者が何ができるかを測定することになります。到達度型・Achievement型のテストです。教えたことをテストする学校のテストに向いています。

パフォーマンス・テストの実施方法

タスク中心教授法の評価では、その特性上パフォーマンステストの形式を取ることが多くなります。

注意点は2つです。

1つ目は計画を立てる時間です。 計画時間は受験者のパフォーマンスを向上させることができるため、どれくらい準備期間を与えるのか考えておく必要があります。

2つ目は、面接官です。馴染みのある人か不慣れな人か、母語話者か非母語話者かは、評価課題における受験者のパフォーマンスに重要な役割を果たします。

評価方法は2通り

タスク中心教授法では、評価方法は2通りあります。

1つ目が、タスク遂行度合いを評価する方法で、direct assessment of task outcomes と呼ばれます。極端な言い方をすれば、文法がめちゃくちゃで支離滅裂でもタスクが達成できればOKという考え方です。

2つ目が、external ratings と言われる外部的な評価です。こちらは、文法の正確さなども評価対象となります。

いずれにしてもTBLTのフォーカスは、実際のコミュニケーションにおける言語使用にあります。タスク遂行を重視する場合はもちろん、文法の正確さなどを評価対象に加える場合でも、タスクをこなす中でどの程度扱えるかを重視しています。

パフォーマンス・テストについては、別の記事で解説しています。タスク中心教授法にもとづいてパフォーマンステストを行う場合の注意点も解説しています。

タスク中心教授法が学べる本

1. タスクを活用した英語授業のデザイン

本書は、タスク中心教授法の入門にオススメです。タスクとはなにかといった基本から、授業にタスクを取り入れるにあたり、どのような発想の転換が求めら得るのか、上手くいかない時にどう対処すればいいのかなど、実践的な項目までカバーしています。

2. Task-Based Language Teaching: Theory and Practice

本書は、タスク中心教授法に関する全てが凝縮されています。本格的にタスク中心教授法を用いた授業をしたい方にイチオシです。研究するなら必須です。全て英語です。

授業力向上はUdemyの講座がオススメ

授業力向上は Udemy の講座がオススメです。授業づくりの基本や効果的なスピーキング指導の方法、Chat GPTで授業準備や考査作成を短縮する方法を解説しています。