英検1級、英国修士(TESOL/英語教授法)、英語教師のASAKOROKOです。

音読ばかりさせていたら生徒が飽きてしまった、音読させているのに効果が出ないと感じていませんか?

もしかしたら音読の方法に原因があるかもしれません。音読は方法によって期待できる効果も異なります。

この記事では、音読の指導方法やバリエーション、評価方法についても解説していきます。

どのような意図で活動させるのか生徒にも伝え、主体的に学習に取り組むよう計画していきましょう。

授業づくりは、Udemyの講座でもデモレッスン付きで詳しく解説しています。生成AI(Chat GPT)を上手に活用して、授業準備や考査作成にかける時間を短縮する方法もお伝えします。

効果的な音読指導法

音読は方法によって効果が異なります。求める効果に応じて活動を切り替えていきましょう。生徒にも活動のねらいを伝えると主体的に取り組むようになります。

英文を読めるようにするための音読指導

❶ 一斉音読(リピート)

❷ 1文交代リーディング

❸ ファスト・リーディング

本文の定着をねらいとした音読指導

❹ パラレル・リーディング

❺ Read and Lookup

❻ 穴埋めリーディング

❼ ペア・シャドーイング

❽ シャドーイング

内容理解を兼ねる音読指導

❾ トランスレーション系

➓ ファスト・リーディング Plus!

英文を読めるようにするための指導

1. 一斉音読(リピート)

教師やCDの後に続いて生徒がリピートするスタイルです。英単語の読み方やアクセントを確認する上で重要です。

2. 1文交代リーディング

ペアで1文ずつ交代しながら読む方法です。ペアで読み方を確認させるのがねらいです。一斉リーディングの後に行うと効果的です。

机間巡視しながら生徒の読み方を確認しておくとさらに効果が上がります。読み間違いが多発する箇所は活動後に全体指導を入れるとより効果的です。

3. ファスト・リーディング

ペアで音読速度を競う方法です。読み終わった方が相手の教科書やハンドアウトを取るように指示すると盛り上がります。

ファスト・リーディングには次の利点があります。

- 音声に意識を向けさせやすい

- 英文処理速度の向上が期待できる

- リスニングやスピーキングにも効果的

英文を早く読むには、カタカナ英語ではなく、英語のリズムやイントネーション、正しい発音での音読が要求されます。正しいリズムや発音で読めるようになると、リスニングの向上にもつながります。

何度も繰り返し速読を繰り返すうちに、音読時間が短縮されていきます。脳内での英文の処理速度が上がるからです。

英文の処理速度が上がると、リーディングだけでなく、スピーキングでも効果を発揮します。ファスト・リーディングを取り入れているクラスは、そうでないクラスに比べてペアでの意見交換活動などもスムーズです。

意見交換活動などペアワークは別記事でも解説しています。

本文の定着をねらいとしたリーディング

4. パラレル・リーディング

教師やCDのモデルリーディングに続いてリーディングする方法です。

シャドーイングと違い、教科書やハンドアウトを見ながら追いかけます。本文が手元にあるのでシャドーイングに比べて難易度は大きく下がります。

5. Read and Lookup

音読中に Look up と聞こえたら、教科書やハンドアウトから目線を上げさせます。ペアの片方に教師役をやらせると盛り上がります。

6. 穴埋めリーディング

本文に空欄を作っておき、空欄部分を生徒自身が補充しながら読み進める方法です。

パラレル・リーディングと組み合わせたり、ファスト・リーディングと組み合わせることもできます。

7. ペア・シャドーイング

ペアの片方のみが教科書やハンドアウトを見ながら音読し、もう片方は何も見ずにリピートします。

難易度の高い活動なので、最初のうちはスラッシュを引かせ、短いかたまりごとにリピートさせていきます。

8. シャドーイング

全体でシャドーイングをする方法です。難易度が高いです。難しすぎる場合は速度を落として調整しましょう。

スピーキング(意見交換活動)における流暢さの向上に寄与したとの報告もあり、挑戦する価値のある活動です(Muraoka & Rowland, 2022)

内容理解を兼ねる指導方法

9. トランスレーション系

日本語見ながら英語に直したり、英語を見ながら日本語に直したりする方法です。難易度としてはかなり高くなります。

オールイングリッシュの授業ではなくなってしまうので取り組みづらいですが、定着と同時に内容理解を兼ねられるメリットがあります。

10. ファスト・リーディング Plus!

ファスト・リーディングで先に読み終えた生徒が、本文に関する Q&A や True or False 問題を出題する方法です。問題は教科書付属のものがそのまま使えるので準備時間も少なくオススメです。

なお、内容理解をさせるには他にもリテリングなどを併用する方法もあります。詳しくは別記事で解説しています。

音読指導のポイントと評価方法

音読指導のポイント

音読指導で大切なのは、闇雲に読ませるのではなく、生徒の習熟段階や課題に応じて活動を選択することです。

英文を読めるようにしたいのか、単語や文法を定着させたいのか、音読のバリエーションと効果を意識して使い分けましょう。

音読の評価方法

どんな活動でも評価と結びつくと生徒は真剣に取り組むようになります。音読も例外ではありません。

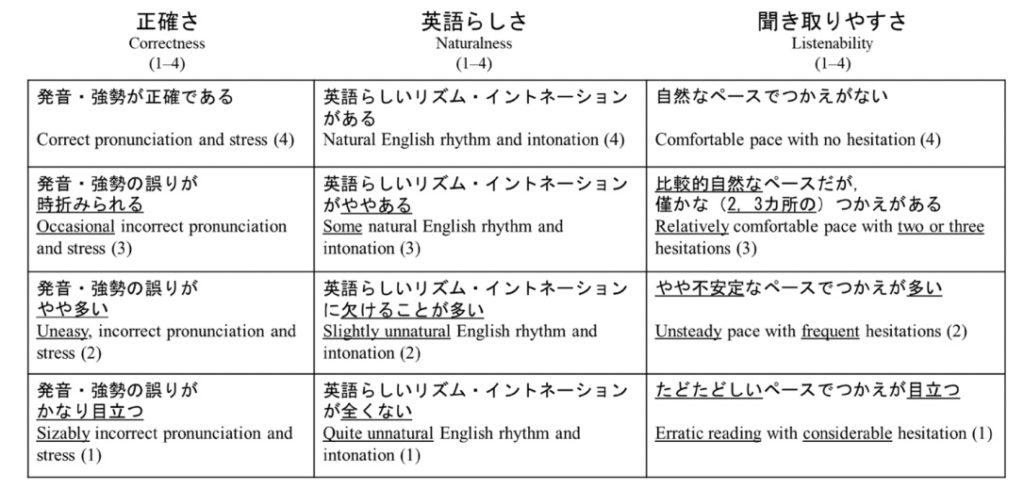

パフォーマンステストを実施することで、さらに意欲が増します。評価には次のようなルーブリックを使います。

高波&飯村 (2022) 日本人英語学習者のための音読評価用尺度の開発. Journal of the Phonetic Society of Japan, 26, 135-146.

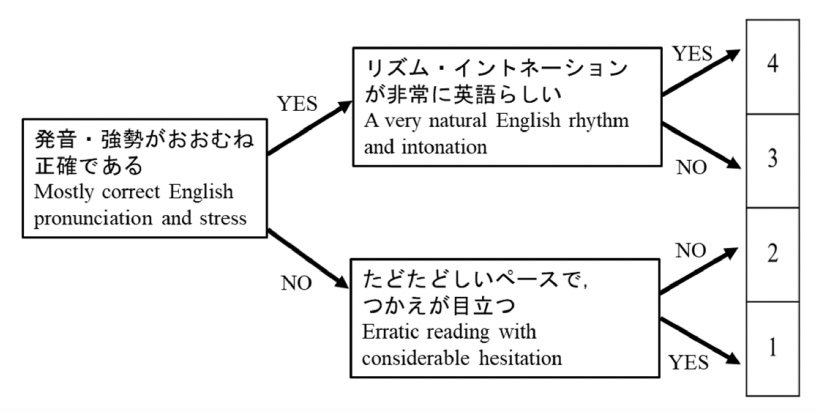

実際に評価する際には、次のフローチャートに従い、全体的に4段階で評価します。

高波&飯村 (2022) 日本人英語学習者のための音読評価用尺度の開発. Journal of the Phonetic Society of Japan, 26, 135-146.

フローチャート化しておくことで、あまり悩まず素早く採点できますし、教師間でのブレも非常に小さく抑えられます。非常に実用的です。

音読のデメリットと注意点

思考力・判断力・表現力の育成ができない

音読指導の最大のデメリットは、思考力・判断力・表現力の育成ができないことです。

音読は2010年代初頭に高校で大きな成果を上げたことで注目されました。当時、大学入試偏差値50の生徒集団が平均で60まで上昇しました。

優れた効果を発揮しましたが、インプットを重視するあまり文部科学省調査官により学習指導要領に従っていないと指摘を受けました。

音読のみでは、思考力・判断力・表現力といった学習指導要領が求める高次の学力は育成できないからです。

学習指導要領にもとづくコミュニケーション中心の授業づくり

学習指導要領に基づいた授業を構成していくには、音読以外の活動を組み合わせていく必要があります。

新学習指導要領では、英語を実際の場面で活用するところまで見据えて策定されています。より本来のコミュニケーションに近づいたとも言えます。

コミュニケーション中心の授業は生徒も飽きることなく取り組めます。音読が強制による学力向上なら、新学習指導要領に基づく授業は主体的な学習による英語力向上です。

英語の授業づくりはUdemyの講座でも詳しく解説しています。生徒が主体的に英語で話す授業を一緒に作り上げていきましょう。