実は英検1級・英国大学院修士(TESOL/英語教授法)・現役英語教師のASAKOROKOです。授業はいつもオールイングリッシュです。

リテリングは、読んだ話を自分の言葉に直して話す活動ですが、上手くいかないことも多いです。

中には、ひたらすら音読させてリテリングさせたのに上手くいかなかったというケースもあるかもしれません。どうすればクラス全員が上手くできるようになるのか、一緒に考えていきましょう。

授業づくりは Udemy の講座でも解説しています。Chat GPTを使って授業準備や考査作成を楽に仕上げる方法も紹介しています。

1. リテリングとは

リテリングとは、読んだ話を自分の言葉に直して話す活動です。

インプットした内容を自分の言葉でアウトプットする活動とも言えます。

リテリングでは、次の3つの効果が期待できると言われています。

このように、リテリングはメリットの多い活動です。ですが、実際に取り組んでみると上手くできない生徒が続出することも多いです。

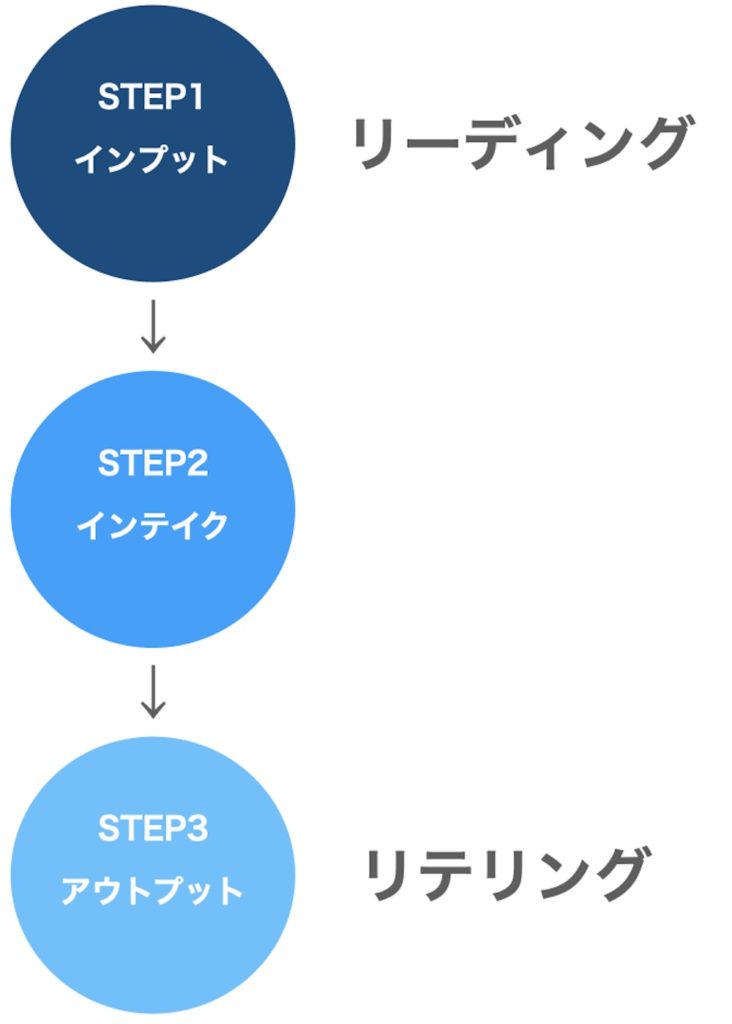

それは、リテリングをインプット・インテイク・アウトプットの流れにして考えてみるとわかります。図にすると次のようになります。

この図で注目したいのは、インテイク活動が抜け落ちていることです。

インテイク活動が十分でないと、アウトプット力が育っていない生徒はつまずきます。

インプットで話の流れが分かっても、それを自分の言葉に変えられないからです。

それでは、音読をしてリテリングができるようにならない理由を見ていきましょう。

2. 音読でリテリングができるようにならない理由

リテリングをする上で、音読の効果を完全には否定しませんが、音読には限界があります。

たしかに、音読は次のようには役立ちます。

●話の流れを頭に入れる(=インプット)

●本文で使われている表現が覚えられる(=インプット)

これらはどちらもインプットで、どちらも重要です。

しかし、インプットのみでリテリングができるようになるのは、すでに比較的アウトプット力のある上位層の生徒です。

多くの生徒が必要としているのはインテイク活動で、内容を変えずに言葉を変えて話すトレーニングです。

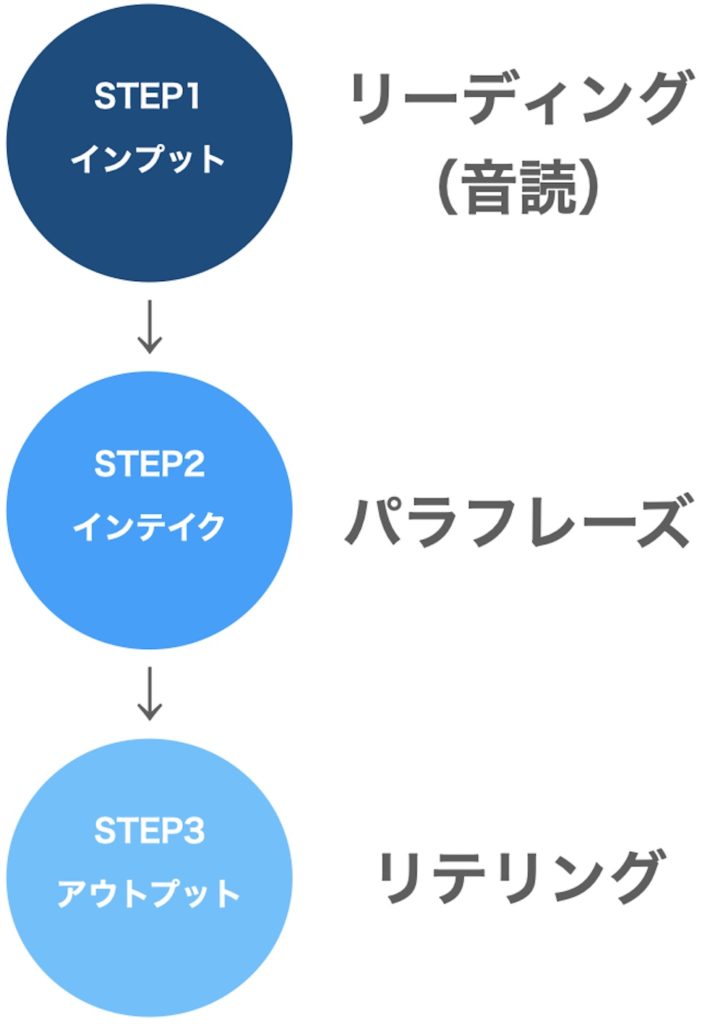

内容を変えずに言葉を変える活動を、パラフレーズと言います。

ここまでを先ほどの図にしてまとめると、次のようになります。

パラフレーズを取り入れることで、インプットとアウトプットの溝が埋まったことがわかります。

3. パラフレーズを身につけさせる

パラフレーズを取り入れたリテリングの指導手順は、次の3つです。

⑴ パラフレーズを理解させる

⑵ 1文をパラフレーズさせる

⑶ パラフレーズからリテリングへの移行する

⑴ そのまま使える!パラフレーズを理解させる方法

パラフレーズは文単位でもできますし、パラグラフや文章単位でもできます。

簡単なのは文単位なので、まずは一文をパラフレーズさせることを目標にしましょう。

パラフレーズを生徒に理解させるには、実際に体験させるのが早いです。しかもオールイングリッシュで出来ます。

①パラフレーズする英文を黒板に書きます。

Stealing is wrong. (盗みは間違っている)

②意味を変えず、言葉を変えるように指示をします

T: Change a word or two. But do not change the meaning.

③パラフレーズ例をクラスで共有、もしくは教師が提示します

Stealing is bad. / Stealing is not good. / Stealing is not right. / I don’t think stealing is good. / I don’t think stealing is right. / I don’t like stealing. / I am not a fan of stealing. / Stealing is illegal. / Do not steal. / No stealing, please. / Stealing? No, No., etc.

最初は戸惑う生徒もいるかもしれませんが、例文の数が増えるにしたがって感覚がつかめてくるはずです。

⑵ 教科書本文をパラフレーズさせる

一文をパラフレーズする感覚を覚えたら、教科書本文をパラフレーズさせていきます。

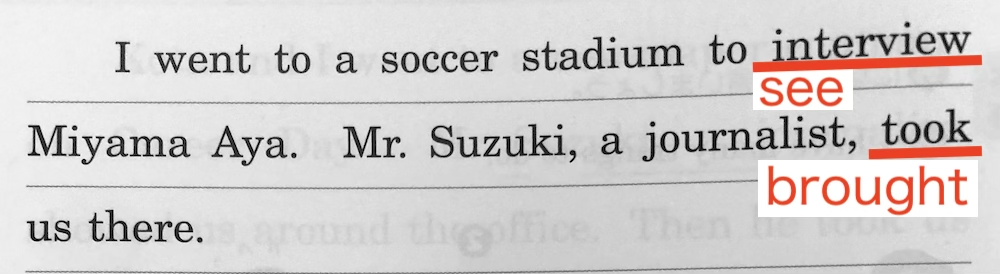

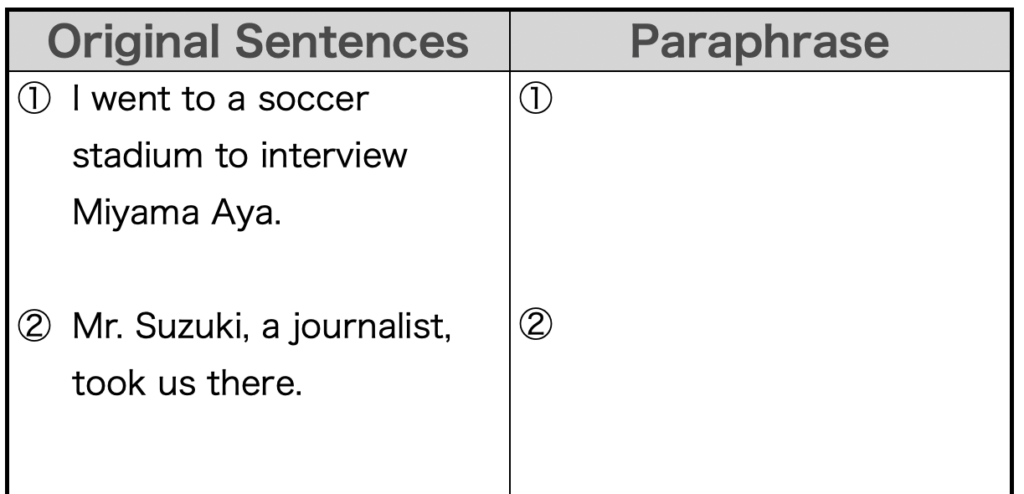

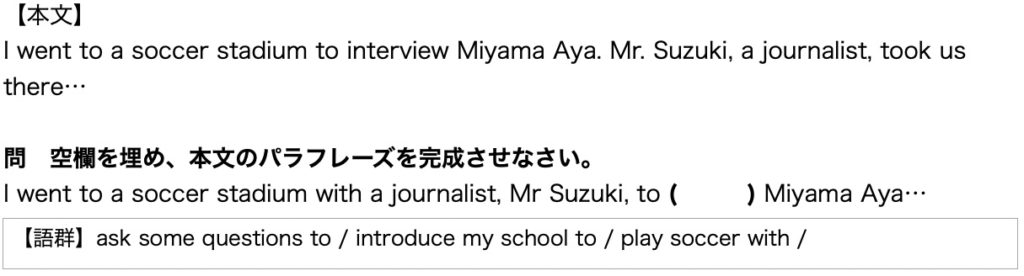

いきなり口頭でやらせると難しいので、下の例のように最初はプリントや教科書に書き込ませると簡単です。

最初は単語を変えるだけでも十分だと思います。一人では難しい生徒がいる場合はペアワークにしたり、クラス全体で確認したりしながら進めていくのがいいでしょう。

慣れてくれば下の例のように、1文を丸ごと変えたり、2つの文を1つにしたりもできるようになってきます。

- I went to a soccer stadium to interview Miyama Aya with Mr. Suzuki. He is a journalist.

- We interviewed Miyama Aya at a soccer stadium with Mr. Suzuki, a journalist.

- Mr. Suzuki, a journalist, brought us to a soccer stadium. We interviewed Miyama Aya there!

ハンドアウトを作成する場合は、左側に番号付きの教科書本文、右側にパラフレーズした文を書くスペースを作ってあげるとやりやすいみたいです。

プリントなら回収もしやすいので、宿題にもしやすくなります。

4. 要約型のリテリング

要約型のリテリングは、要するに口頭でサマリーをつくる活動になります。次のような流れで進めると比較的成功しやすいです。

① トピックセンテンスをつくる

② キーワードを決める

③ 英文として完成させる

① トピックセンテンスをつくる

サマリーにおけるトピックセンテンスは、元の文章の情報を凝縮させた1文になります。

たとえば、10 Unmissable Places to Visit in Japan という記事を要約する場合、トピックセンテンスは次のようになります。

If you have a chance to go to Japan, there are 10 places that you can’t miss: Kyoto, Tokyo, Takayama, Hakone, Kanazawa…and Hiroshima.

② キーワードを決める

元の記事は、各地域について細かく触れているので、キーワードは地域名にします(Kyoto, Tokyo, Takayama, Hakone….and Hiroshima)

その上で、各地域について、簡単に触れるようにします。たとえば、1つ目の京都についてはこんな感じで。

Kyoto is the best place if you want to experience something traditional in Japan such as geisha in kimonos, wooden teahouses, bamboo forests, temples and shrines.

③ 英文として完成させる

①のトピックセンテンスと②のキーワードに関する英文をすべてつなげて完成です。

次に、指導する際の手立て・足場づくり(Scaffolding)をみていきます。

指導の手立て(Scaffolding)

①〜③までのすべての工程をすべて生徒にいきなりさせるのは難しいので、最初は教師が部分的に肩代わりするのがオススメです。

たとえば、トピックセンテンスについてはクラス全員で共有してもいいですし、キーワードは教師が指定する方法もあります。

また、サマリー型のリテリングの場合は、元の英文が短すぎるとそれ以上要約のしようがなく、かえって難しくなります。中学校で指導する場合は注意です。

元の英文が短すぎる場合は、要約の対象をユニットではなく、レッスン全体にしたり、複数のレッスンを対象してもいいかもしれません。

【レッスン全体を要約型でリテリングした例】In this lesson, Takashi talked about touristy spots in Japan. In unit 1, he introduced Kyoto. He recommended Kyoto because it is a traditional city. Then, he talked about Tokyo in unit 2. Tokyo is the world’s busiest place and centre of modern Japanese pop culture. Finally, Chris has decided to visit both Kyoto and Tokyo in unit 3. She’s coming next summer.

5. パラフレーズ・サマリーからリテリングへ

パラフレーズ・サマリーからリテリングへの移行を5つの段階に分けます。パラフレーズもサマリーも同じ手順でOKです。

スモールステップになっているので、英語が苦手な生徒でも成功しやすくなっています。

1)パラフレーズを読む段階

最初は、紙に書いたパラフレーズを読む段階です。紙に書いた英文を読むだけなので、どの生徒にもできます。

2)紙から目を離す段階

紙に書いたパラフレーズを読むのではなく、リード&ルックアップのような形で紙から目を離させる段階です。

3)教科書のみでパラフレーズさせる段階

紙に書いたパラフレーズは一切見ずに、教科書の英文のみを見てパラフレーズさせる段階です。紙に書いた英文を思い出すのもOKですし、出来るならその場でパラフレーズし直すのもOKです。

4)音読+教科書+パラフレーズ

事前に紙でパラフレーズさせずに、教科書の音読のみでパラフレーズさせます。この段階では、教科書を見ながら行います。

5)音読+パラフレーズ(リーディングによるリテリング)

教科書を見ずにリテリングさせます。

6)リスニング+パラフレーズ(リスニングによるリテリング)

英文を読ませるのではなく、リスニングで理解させてからパラフレーズに入ります。この段階はリスニングに使うテキストのレベルを落とさないと難しいです。

6. パラフレーズが音読より優れている点

パラフレーズには音読にはない大きなメリットが2つあります。

⑴ 英語が苦手な生徒でも取り組みやすい

英語が苦手な生徒でもパラフレーズは取り組みやすい活動です。理由は2つです。

1)時間をかけられる

パラフレーズは時間をかけることができます。辞書を使うこともできます。しかも、違う表現に置き換えていくだけなので、最初から文を書かせるよりも負担が少ないです。

2)教師のサポートを受けやすい

パラフレーズでは、教師側も助言しやすいので苦手な生徒もサポートを受けやすいです。パラフレーズのコツは、類義語や似た意味の表現を見つけることです。

苦手な生徒には辞書を使って似たような言葉を探すよう助言できるので、教師側としてもサポートしやすいです。

⑵ アウトプット力も伸ばすことができる

パラフレーズは、英語が苦手な生徒だけでなく、英語が得意な生徒にも恩恵の大きい指導方法です。

1)表現の幅が広がる

パラフレーズは言葉を置き換える活動です。辞書を使ったりしながら言葉を置き換える中で、新しい単語や表現にも出会いますし、既習表現を振り返る場面も増えます。

2)流暢さが身に付く

パラフレーズを繰り返していくうちに、生徒は次第に単語のみの置き換えから、文全体を置き換えるようになっていきます。生徒も気づかないうちに英文を自分でつくる活動に変わっていきます。

最初は時間がかかるかもしれませんが、すらすらと出来るようになってきます。スピードが上がってきます。英文をつくることに抵抗がなくなっていくので、パラフレーズに限らず素早く英文をアウトプットできるようになります。

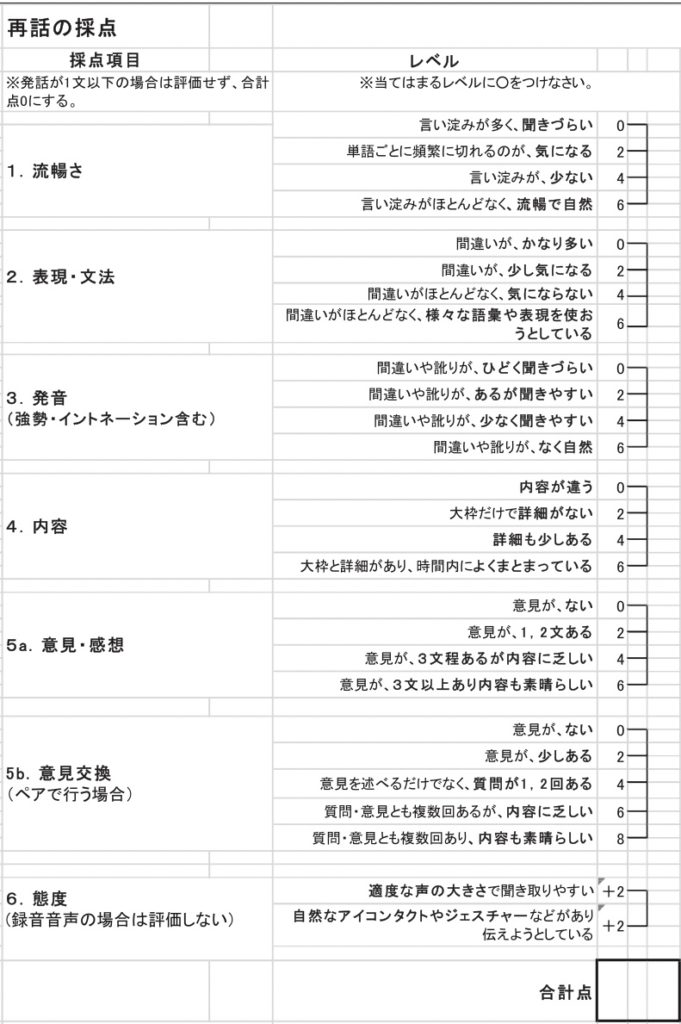

7. リテリングのテスト

リテリングを授業に取り入れたら、評価方法を考える必要があります。

生徒は、評価されない活動には消極的になりがちです。評価についてもよく考えておくことが重要です。

リテリングの評価方法には、大きく2つあります。それぞれ見ていきましょう。

⑴ インタビュー・テスト形式

教師の前で、実際にリテリングさせる方式の評価方法です

この時のインタビューは、次のような流れが考えられます。

- 入室

- 本文の音読

- リテリング

- 退出

このほかに、内容理解のQ&Aや、リテリングのあとに感想・意見を述べさせる方法もあります。

評価には、次のようなルーブリックを使います。

1人あたり3〜5分程度あれば、終わるはずです。

⑵ ライティング・テスト形式

口頭ではなく、ライティングで行う方法です

この場合は、リテリングというより、前段階のパラフレーズを評価することになります。

教科書本文を見せてパラフレーズを書かせるやり方もありますが、次のように穴埋め形式にすることもできます。

ライティング形式の強みは、実施のしやすさです。定期テストの一部としても出題できます。

リテリングが学べる本

英語の指導方法が学べる講座

英語指導の基本やChat GPT を用いて授業準備、考査作成にかける時間を短縮する方法については、Udemyの講座で解説しています。

CELTA & Diploma in TESOL もオススメ

Udemyの講座以外では、中長期的な指導力育成を視野に入れると、CELTAもおすすめです。

CELTAはケンブリッジ大学英語検定機構認定の英語指導資格で、国際的に非常に高い評価を受けています。大学院ほど費用もかかりませんし、すべてオンラインで完結させることも可能です。

CELTAはスケジュールや費用で都合がつかないという方には、Diploma in TESOL もオススメです。CELTAと同じ英国資格枠組みレベル5認証でありながら、自分のペースで学習でき、費用も230~300ドル前後に抑えられます。検討してみるのも◎

8. References

Ghorbani, M., R. (2014). Story Retelling and the EFL Vocabulary Learning Process. The Iranean EFL Journal, 10 (1), 398-410.

Hirai, A. (2015). 授業を活かすストーリーリテリング・テストの活用. 大塚フォーラム (33), 49-69.

Marzuki, Prayogo, J. A. and Wahyudi, A. (2016). Improving the EFL learners’ speaking ability through interactive storytelling. Dinamika Ilmu, 16 (1), 15-34.

① 語彙や表現の定着

② 内容理解の促進

③ スピーキング力の向上